La crise financière que nous venons de traverser était clairement d'une ampleur exceptionnelle. Maintenant que nous y voyons plus clair, il s'est s'agit principalement du transfert violent de la dette des ménages et des institutions financières vers les Etats, et d'une réorganisation internationale des balances d'endettement entre l'Asie en développement et l'Occident, avec pour enjeu l'équilibre entre les générations.

Mais la panique sur les matières premières a donné un tour apocalyptique à cet ajustement. Au Déluge financier s'est ajouté l'Armageddon de la Planète. Dans les mois qui ont précédé l'arrêt de la surchauffe généralisée, le prix des matières premières s'est emballé (avant de s'ecraser brutalement, avec un petrole chutant des deux tiers et le maïs d'au moins 25%). Etait-ce le Big One, la Fin d'un Monde, la conjonction des grandes crises, la faillite de la société capitaliste moderne? A la nécessité de changer de modèle de régulation économico-financière s'ajouterait la nécessité de repenser radicalement notre modèle de développement. Les reflexions du type de celle d'H. Juvin ont reçu une attention nouvelle, l'écologie est redevenue à la mode, depuis Obama à Cohn Bendit, en passant par Grenelle, les journaux féminins s'en sont emparés.

A nouveau, il est difficile d'y voir clair et de penser vraiment cette mode qu'on sentait monter depuis plusieurs années. On notera qu'il y a comme des cycles de la prise de conscience écologique, d'intensité maximale dans les périodes de surchauffe économique: le dernier pic majeur étant celui des années 60, culminant avec le Club de Rome, le refus du nucléaire et la première génération de l'économie politique. Il y a probablement eu un pic similaire lors de la grande poussée de croissance de la Belle Epoque (le gilded age des USA), qui a vu la création des parcs nationaux par Teddy Roosevelt, dans le même mouvement réformateur qui a vu les lois antitrust (1907) et un debut de régulation de la finance (création de la FED, 1913).

Le débat est donc le suivant: la fièvre verte est elle la prise de conscience tardive d'une catacstrophe en marche ou un simple effet de mode?

On peut commencer en listant ce qui est certain:

1- le réchauffement climatique - mais dans quelle mesure l'homme en est-il responsable? A la lecture de plusieurs livres (par exemple, The Long Summer, de B. Fagan), il me semble que nous sommes en train de sortir du cycle normal de l'évolution climat, ce qui tendrait à y voir le fait de l'homme.

2- l'épuisement des ressources naturelles, mais à quelle échéance? Il est certain qu'un jour, il n'y aura plus de petrole!

3- l'accélération de la consommation, de la population, depuis 1990/92, l'émergence de la Chine et les divers aspects de la mondialisation ont provoqué une accéleration de la consommation des ressources. C'est particulièrement vrai des ressources naturelles et des exspèces vivantes. Avons nous atteints les points de retournement qui ont provoqué l'effondrement des sociétés plus petites analysées par J. Diamond dans son livre Collapse? On peut le craindre.

Allons nous pouvoir maitriser cette évolution, obtenir une certaine stabilisation - et à quel niveau? La technologie et l'interet bien compris des entrepreneurs vont elles trouver des solutions, substituer des ressources nouvelles à celle qui s'épuisent? Allons nous sauver le caviar, la morue et le thon rouge?

Comment faire la part aussi de la nostalgie pour un monde qui s'éloigne et l'appréhension d'un monde nouveau, entre lesquels il y a une équivalence de préférence nécessaire?

Je n'en sais rien.

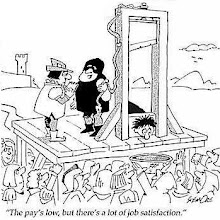

Face à ces risques avérés, on serait tenté de suivre le mouvement. Suivre le mouvement: çà ne peut pas faire de mal. Gaspiller moins, recycler plus, protéger les espèces en voie de disparition, trouver des modes de productions plus propres et plus efficaces - çà ne mange pas de pain et peut même peut-être constituer la grande vague technologique qui relancerait la croissance.

Pas de problème, à condition d'être certain:

que les décisions prises ne défavorisent pas les générations à venir

que les décisions prises ne défavorisent pas les catégories le plus pauvres, à l'échelle de notre société comme à celle de la planète.

Il faudrait une sorte de principe de précaution global, symétrique.

Sur ce sujet un principe de justice (à la Rawls) devrait nous guider.

Inscription à :

Publier les commentaires (Atom)

eve_before_and_after_temptation_in_the_garden_of_eden.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire